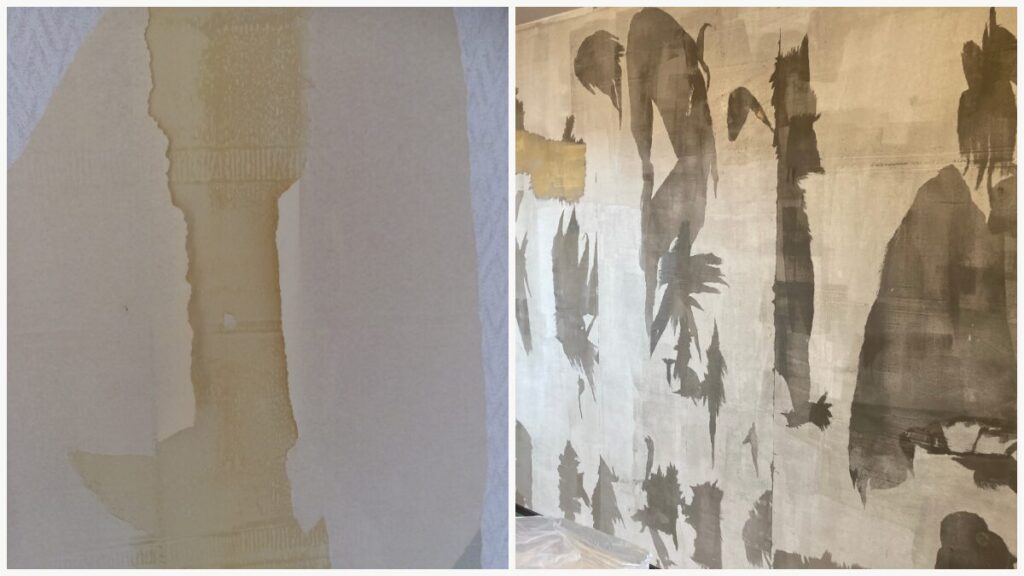

壁紙張り替えの前に。こんな場面、ありませんか?

壁紙の張り替えをしたのに、数年で浮いてきた。接着がうまくいかず、めくれやムラ・灰汁が出たり。 実はそれ、「下地」からの影響かもしれません。

シーラー処理とは?

シーラー処理とは、古い壁紙を剥したあとの下地に「専用の調整剤」を塗り、下地表面の状態を整える作業工程のことです。

シーラーは、下地壁に残った「うら紙」の毛羽立ちや粉をしっかりと抑え、下地肌(表面)を整える役割があります。

この作業を行うことで、壁紙の接着力や密着性がぐっと高まり、ながくキレイな状態を保ちやすくなります。

また、工事後の「浮きや剥がれ」の原因を予防するための作業です。

壁紙製品の裏側に加工されている「剥離紙」のことです。壁紙を剥すと、薄い紙が壁側に残るように設計されています。また、年数によって紙素材の「結合性」が失われ、壁紙を剥した際に「粉」を吹いたような状態になります。

なぜ「おすすめ」なのか?

とくに築年数が経っている建物や、壁紙を何度も張り替えているお部屋。ペンキやベニヤ、モルタル下地・カビ処理後など、より接着力を必要とケースにはおすすめの作業です。

壁の状態は一軒ごとに違います。

実際、機械とは違い人の手によって作られたものは

「誰が何をしたのか」

そのことによっても精度や状態に差が生まれるからです。

また、リフォームでは

選ばれる壁紙や下地状態によって、全体的な下地の再調整が必要となる場面が多々あります。

このような場合にも、おすすめの作業です。

シーラーの種類

壁紙の接着補強剤でもある「シーラー」には、大きく分けて2つの性質があります。

浸透性のあるものと、表面に被膜をつくるタイプ。

それぞれ、下地壁の状態や素材、使用する壁紙に合った適切な物を使い分けています。

よくあるご質問

「余計に費用がかかるのでは?」

「時間が伸びるのでは?」

たしかに、シーラー処理には工程が1つ加わります。その分、手間や時間、費用がかかることは事実です。しかし、その分、仕上がりと持ちが確実に変わります。

リピート工事で実証済み

また、お見積もり時には、しっかりと「内容と費用」のご説明をします。

「勝手に作業して後でご請求」といったことは決してございませんので、ご安心ください。

お客様、ご納得の上で作業項目に含ませていただきます。

まとめ

実際、リフォームの現場では、

お家の状態はそれぞれに異なります。また、お客様ごとに選ばれる壁紙も多種多様です。

だからこそ、「ただ貼る」のではなく、「剥がした後の状態」や「その後」どうなるのかを考慮して、

土台でもある「下地からしっかりと整える」ことが、重要だと私は考えています。

本来なら、ここまですることは無いのかもしれませんが、当店では、すこしでも長くキレイな状態でお使いいただきたいのでオススメをしています。

ご心配なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

まだ、ご覧いただいていない方は、こちらもどうぞ

実際に行われている作業の様子